Первое предприятие по переработке сахарной свеклы появилось в России 220 лет назад. Иван Голушко — о развитии «сладкого бизнеса», золотых временах для сахарозаводчиков и ценах на сахар в далеком прошлом.

Долгое время весь сахар в России был тростниковым. Его привозили с Кубы, и стоил он очень дорого.

Вплоть до середины XIX в. сахар оставался «кусочком боярского кушанья». Так назвал его автор знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» Александр Радищев (1790 г). Фунт сахара (410 граммов) стоил 2 рубля. Для сравнения: на 5 рублей в то время можно было купить корову, а мука стоила примерно полкопейки за килограмм.

К развитию сахарной промышленности приложил руку Петр I. В 1719 году первый российский сахарозаводчик Павел Вестов основал в Санкт-Петербурге на Выборгской стороне завод по обработке привозного тростникового сырца. Условие Петра I: чтобы был полученный сахар не хуже и не дороже привозного.

В деревянных строениях работало всего десять человек. Процесс получения сладкого продукта тогда был таким: тростниковый сок растворяли в воде, потом фильтровали раствор через уголь и заливали в чаны, получая на выходе знаменитые сахарные головы. Разумеется, сырье на заводе перерабатывалось импортное, так что для упрощения логистики здания завода возвели прямо у корабельной пристани на Большой Невке. То место, где располагался завод, стали называть Сахарным переулком. Он существует до сих пор.

600 пудов в год (в современных единицах — 9,8 тонны) – таким был первый собственный сладкий «урожай» в России. Петра так воодушевили успехи сахарного предприятия, что в 1721 г. он издал указ «О запрещении ввоза сахара в Россию». Правда, потом отменил его, зато установил пошлину на ввоз сахара – 15% с объявленной цены. Император Всероссийский решил во чтобы то ни стало сделать сахар доступным всему населению и повелел открыть новые заводы. Это было исполнено, но себестоимость сахара из импортного сырья, увы, была все еще очень высока.

Прошла четверть века, и удешевить сахаа помогло открытие немецких химиков Андреаса Маргграфа и его ученика Франца Ашара. В 1747 г. они обнаружили, что в кормовой свёкле (так называемой свекловице) содержатся микрокристаллы сахара. В 1786 г. Ашар провел первые опытные посадки свекловицы в имении под Берлином. Они оказались успешными, известие о «свекольном сахаре» начало гулять по Европе, а затем добралось и до России. Сахарный тростник в России не вырастить, а вот сахарная свекла не столь капризна к климатическим условиям, так что у российской промышленности появился шанс.

В 1802 г. энтузиаст и инженер Яков Есипов и отставной генерал Егор Бланкеннагель запустили совместное предприятие по переработке сахарной свёклы в с. Алябьево Чернского уезда (нынешняя территория Орловской области). С этого момента ведется отсчет сахарной промышленности в России. В этом году ей исполняется 220 лет.

Алябьевский завод представлял собой три строения, которые соединялись друг с другом под прямым углом и были разделены на несколько цехов. В одном собранную свеклу чистили (над этим трудились тридцать женщин). В другом свеклу заправляли в машину, которая разрезала ее на ломти, а затем растирала их дубовыми цилиндрами. Вал машины приводили в действие четыре лошади. Свекольная масса поступала в третий цех и отжималась, полученный сок отправляли в паровой цех. Там его очищали и сгущали, в следующем цеху — процеживали, разливали в емкости для осадки, рафинировали и сушили. Готовые сахарные головы хранили на складе.

Кстати, алябьевский завод мог похвастаться безотходным производством полного цикла:

Подсчитали, что чистая прибыль алябьевского завода в год составляла 11 686 рублей (примерно 35 млн современных рублей):

Успех сахарного предприятия вызвал большой интерес среди помещиков, которые быстро переориентировались и вместо того, чтобы сеять зерно, начали делать сахар. К 1811 г. сахарные заводы по обработке свекловицы появились в имениях у многих дворян.

Это крайне обеспокоило «рафинеров», которые добились значительного снижения пошлин на импортное сырье, выбросили на рынок много дешевого сахара и «свекловичные» заводы стали банкротиться. К 1825 г. их осталось всего два.

В 1827 г. Николай I вернул заградительные пошлины на импортное сырье для производства сахара. «Свекловики» оживились: через три года заводов стало уже двадцать. В 1844 году их насчитывалось более двухсот.

Самый большой сахарный завод по переработке свеклы появился в России в 1830-х годах в г. Смела Киевской губернии (сейчас территория Украины). Его владельцем стал родственник Николая I граф Алексей Бобринский. В 1840 г. здесь же был построен механический завод, который изготавливал оборудование для сахарных заводов и сельхозинструменты.

До 1861 г. на заводах работали крепостные крестьяне (более двух тысяч человек), которые жили в бараках при заводах и получали продуктовый паёк и шесть рублей в месяц (сезонные рабочие из местных крестьян получали тогда по три рубля в месяц).

Начали звучать имена и других «сахарных королей»: петербургского предпринимателя Леопольда Кенига, купца Ивана Харитоненко из г. Сумы, Артемия Терещенко, Израиля Бродского и пр.

И все же по потреблению сахара Россия все еще стояла на последнем месте в Европе (1 кг в год на душу населения). Для сравнения: в 1860 г. в Германии это потребление колебалось на уровне 4 кг в год, во Франции – 5 кг, а в Англии – 13 кг.

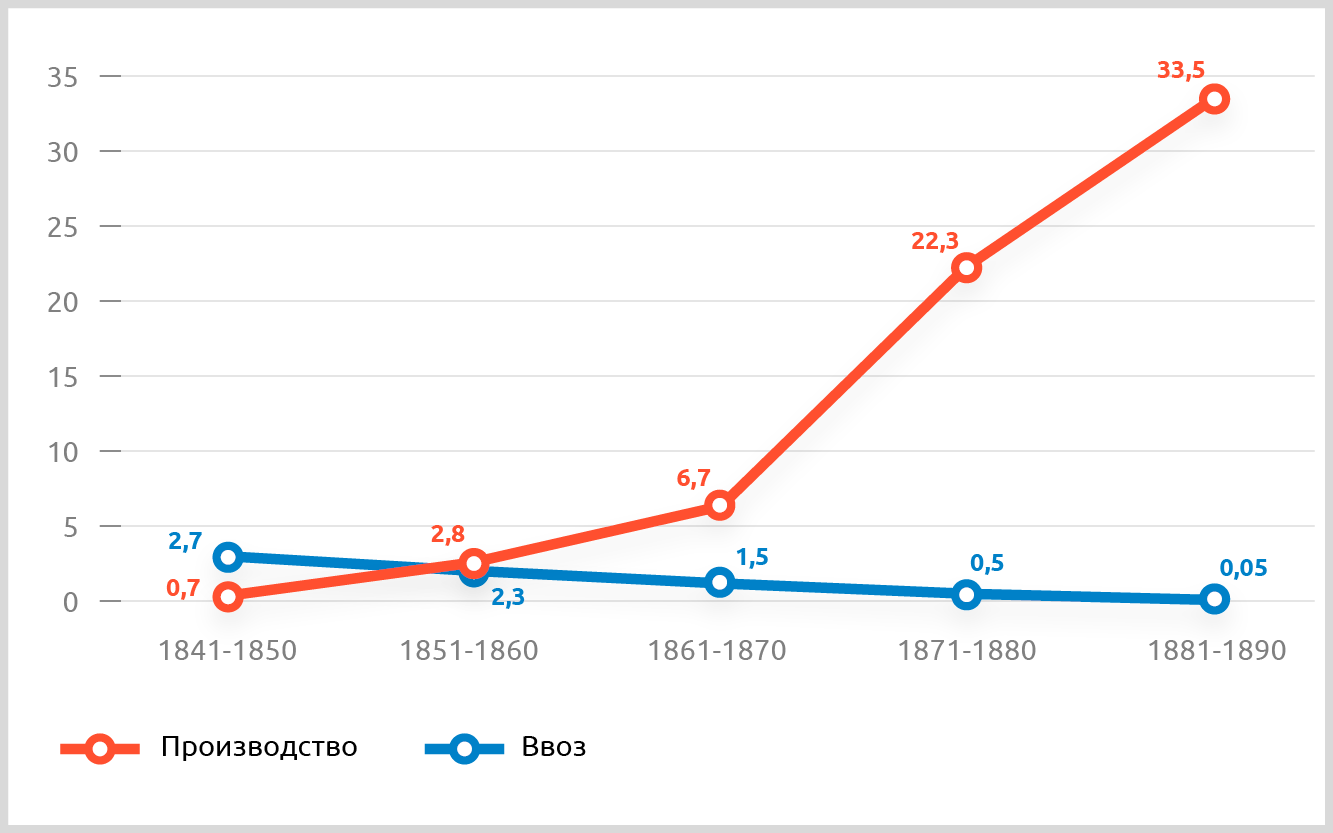

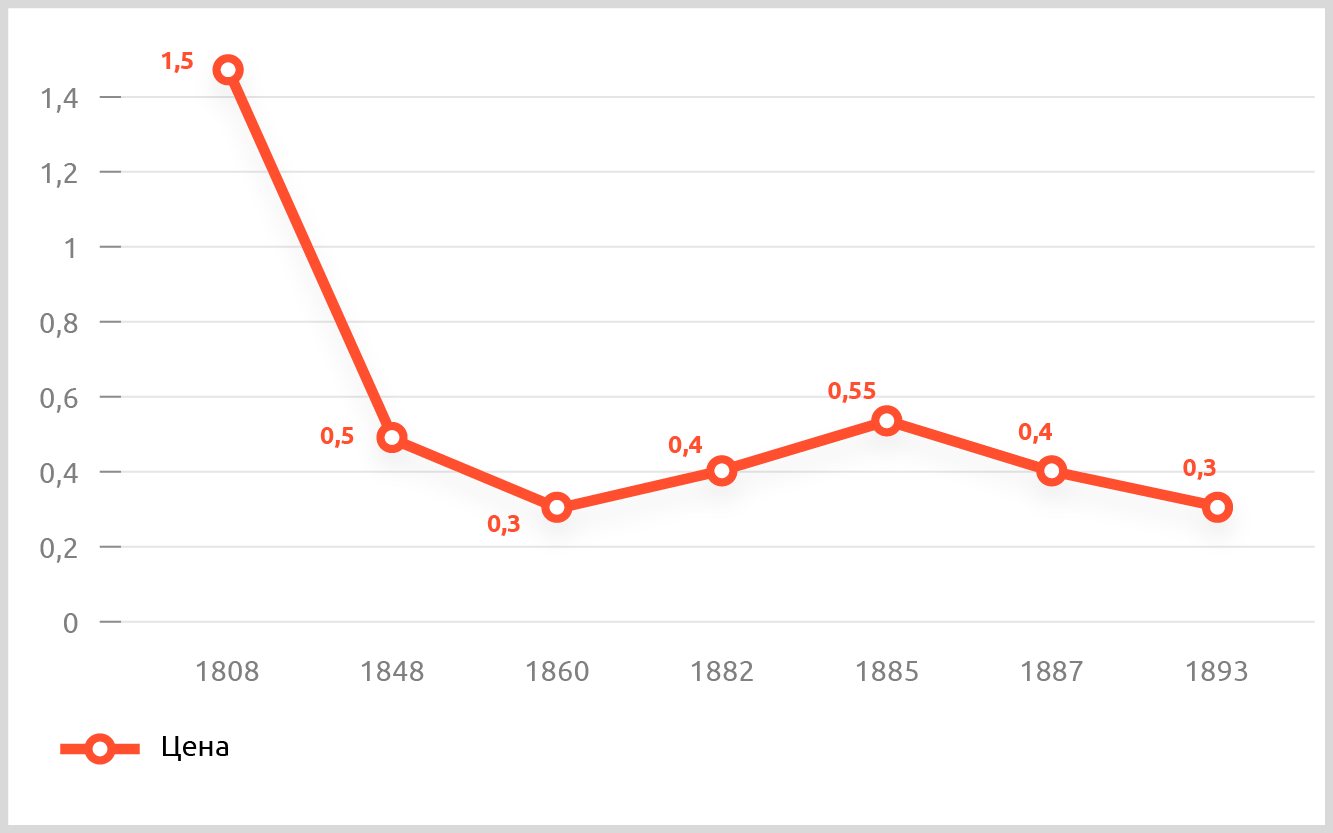

В конце семидесятых годов XIX в. сахар в России стал полностью отечественным. Он сильно подешевел: в 1808 г. килограмм сахара стоил полтора рубля, а в 1893 — 30 копеек.

Динамика усредненных цен на сахар в России, рублей за килограмм. Источник

К середине 1880-х гг. производство свекловичного сахара в Европе достигло пика и впервые в истории перекрыло производство тростникового сахара в Америке. Миру грозил кризис сахарного перепроизводства, предложение многократно превосходило спрос.

На российском сахарном рынке ситуация была не лучше — сахарные магнаты заваливали покупателя продукцией, мелкие производства не выдерживали конкуренции и закрывались. При этом в условиях запретительных ввозных пошлин отечественные сахарозаводчики стали по факту монополистами на рынке и начали «накручивать» цену на свою продукцию, хотя на самом деле она должна была снижаться: сахар перестал быть редкостью.

Быстрый рост производства сахара и строительство заводов (в конце XIX в. в России их было более 120) привели к кризису перепроизводства. Министр финансов Сергей Витте, который хорошо знал о проблемах в сахарном деле, решил взять отрасль под государственное управление. И у сахарного рынка России начался новый этап.

Для подготовки материала использовались следующие источники:

1. https://madeinrussia.business/historical/sahar/

2. https://proza.ru/2019/01/14/297

3. https://www.kommersant.ru/doc/5315483

Читайте нас в своем смартфоне Telegram-канал @ohlebe_ru

Поддержите нашу работу на Boosty

↑ наверх